江上波夫(1906—2002),日本历史考古学家、北方游牧民族史学家,毕业于东京大学东洋史专业,东京大学名誉教授,上智大学教授。

早在上世纪40年代,江上波夫就发表了《日本民族的起源》一文,提出了“日本国家的起源,在于东北亚骑马民族对日本的征服”的观点,即“骑马民族的征服王朝论”。到了50年代,他又提出了“日本皇室骑马民族起源说”。

1967年,由他主编的《骑马民族国家》一书,在日本正式出版发行。从1984年起,多卷本的《江上波夫著作集》陆续出版。1995年10月,中国人民对外友好协会授予了他“人民友好使者”称号。

那么问题来了,什么是“骑马民族征服王朝”?我查了一些资料,接下来跟大家简单聊聊。

江上波夫(1906—2002)

1) 什么是“骑马民族”?

江上波夫认为,“骑马民族”可以分为两种类型。

一类是生活在草原地带,以传统畜牧业为生的游牧民。代表有西方的斯基泰、闪米特,东方的匈奴、突厥、蒙古等民族(部落)。

当游牧生活难以为继时,他们会“利用骑马,进行军事活动”。不过,鉴于农耕地区不便游牧的实际情况,他们基本上不会留在当地,建立“征服王朝”。

中世纪手抄本上的蒙古入侵匈牙利

另一类是生活在山林地带,由狩猎民族演变而来的骑马民族。代表有高句丽、女真(满洲)以及西方的诺曼人等民族(部落)。

他们的生活方式,存在着“半农耕、半畜牧”或“半农耕、半渔猎”或“畜牧、农耕、渔猎三者兼而有之”等多种形态,具有一定的“多元特质”。

电影《柳如是》中的八旗骑兵

当然,两种类型的“骑马民族”在进驻农耕区后,无论有无“农耕经验 ”,都不会从事农业生产活动,而是“凌驾于农耕民族之上行事”——要么在大肆掠夺财物后“一走了之”,要么令其“供养自己的生活”。

2)“骑马民族”与“人的社会”

江上波夫认为,“骑马民族”的社会形态“与农耕民族完全不同”。

1)“务实”的“利益共同体”

居住在城市(乡村)的定居民,被“死死地依附在了土地上”,“使得人和土地被结合为了一体”;骑马民族因为要四处劫掠,故而没有“土地的牵绊”,其社会形态更像一个“纯粹”的“人的社会”。

在这个“人的社会”内部,利益是维系社会稳定和平衡的纽带。因此在出征劫掠之前,首领通常会提前将所有人集合起来,“提前规划好利益的分配方式”。一旦出现诸如“没有取得预期收益”或“分配不均”等情况,这个社会就会迅速崩盘。

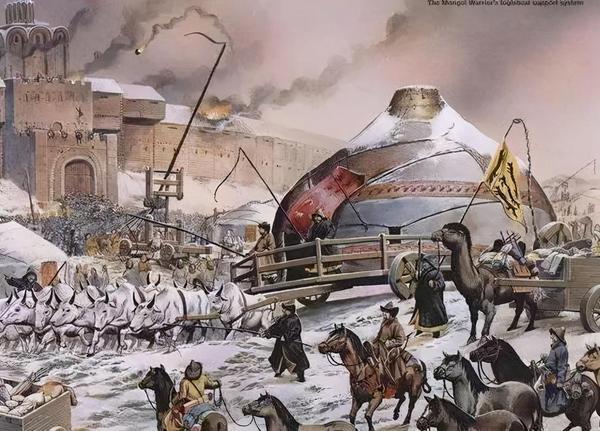

攻城的蒙古军队

2)较强的“开放性”

因为这种“以人为本”的特性,使得“骑马民族”的社会内部,具有较强的开放性。

首领大多数是由选举产生的,“任期”也是有一定年限的;如果首领不称职,就要面临“被罢免”的风险。当然,在完成某一既定目标的进程中,大家必须忠于首领,恪守职责,决不能出现“三心二意”的情况。

“骑马社会”内部的阶级差别,存在着一定的“可变性质”。比如作战勇猛或才华出众的普通人甚至是奴隶,完全有机会担任高级官员或将领;如果首领能力欠佳或遭遇战败,也极有可能沦为普通人甚至是奴隶。

浩浩荡荡的蒙古军队

3)为什么“满洲能够入主中原”?

江上波夫认为,“满洲能够入主中原”,主要得益于两点——“骑马民族”技高一筹的军事力量和“分而击之,化敌为友”的政治策略。

当然,江上波夫同时指出,“政治策略”远比“武力征服”重要得多。具体而言,骑马民族的“单兵作战能力”固然很强,但如果让他们“以寡敌众”,攻打敌方的全体,是“不可能完成的任务”。

“满洲八旗”

清廷所采取的“分而击之,化敌为友”的政治策略,主要有以下几个要点:

首先,清军入关之后,第一时间就将前明的(汉族)官僚和豪绅阶级给“统战”了过来。具体而言,清廷“继续让他们任职,并保障他们的利益安全”——“我们有军事和外交权就够了,政治和经济还像以前一样,继续由你们去搞”。

其次,清军入关之后,推行了力度颇大的“减税政策”。 比如《大清国摄政王多尔衮南下告示》中就写道——“自顺治元年(1644)为始,凡正额之外,一切加派,如辽饷、剿饷、练饷,及召买米豆,尽行蠲免”,“凡幼未成丁、老残未豁者悉与豁免”。如此“力度空前”的减税政策,迅速得到了北方百姓的广泛支持。

第三,清廷以非常低的成本,“统战”了北方的蒙古势力。从秦朝开始,中原王朝一直非常忌惮北方游牧民族的入侵。因此,历代中原王朝耗费在戍边的开支,都是非常惊人的。

与其他中原王朝不同,清朝的统治阶层,依靠和亲与征服“双管齐下”的方式,将蒙古诸部“牢牢地”统战到了自己的这一边,使得“万里长城成为了虚设”。

多伦会盟,使得漠北蒙古正式“归顺”了清朝

4)“征服王朝”的特质

江上波夫认为,在“征服王朝”境内,“征服者”只是个“被雇来的老妈子”,“当地人才是真正的主人”。因此,基于统治稳固的考量,统治阶层所展现出的姿态以及颁布的法律制度,相对而言“更具人性化”。

1)先进文化的主动学习和吸收

在“骑马民族”建立“征服王朝”的初期,意识到自身文化水平比较有限的统治者们,通常都会想方设法地搜罗一批知识分子,组成一个“为自己出谋划策”的文化阶层。

长时间的耳濡目染,让“征服王朝”的继任者们的文化水平,取得了显著的进步。以蒙古为例,成吉思汗的文化知识水平比较有限,但他的孙子忽必烈不仅知书通文,还创造出了显赫的文化。

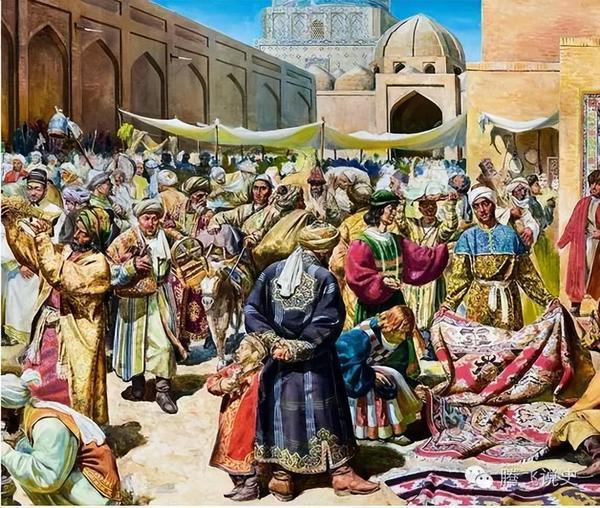

在元朝,可以看到很多“异样”的面孔

2)更为宽容的宗教和法律政策

众所周知,蒙古帝国一直实行着“宗教宽容”的政策。比如史学家志费尼(1226—1283)就指出:

“成吉思汗是一个没有宗教偏见之人,他一面以礼相待穆斯林,一面极为敬重基督教徒和偶像教徒。他的子孙中,好些已各按其好,选择一种宗教。有皈依伊斯兰教的,有信奉基督教的,有崇拜偶像教的”。

遍布世界的穆斯林商人

另外,“对罪犯判处死刑时,必须在不同的时间、地点和法庭,经不同的法官审理三次,均定其为死罪者方可处死”。由此可见,蒙古帝国所推行的法律,“至少看上去更尊重人权”。

坦诚说,蒙古帝国的选择,有着自己的考量——“如果不能和境内的所有民族友好相处,统治者就站不住脚”。换言之,正是得益于“宽宏大量”的宗教和法律政策,蒙古帝国才能在仅仅三代的时间里,构建了版图如此辽阔的帝国。

当然,“当这套办法推行不下去时,“王朝”就会在极短的时间内分崩离析。

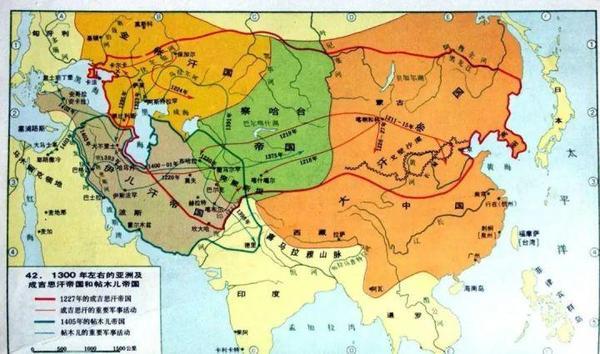

蒙古汗国疆域

5)“骑马民族”的“快速征服”

江上波夫认为,“骑马民族”在欧亚大陆草原地带,是可以做到“迅猛推进”的。比如在长子西征时期,蒙古军队用了很短的时间就抵达了欧洲境内。

不过,当他们进占城镇水平比较发达的农耕区时,武力征服通常不会那么顺利。于是,他们只能采取“分而击之,化敌为友”的政治策略,将之“纳为统战对象后”继续前进——“在进入第三代征服王朝时,统治范围就相当可观了”。

清朝版图

1)居鲁士大帝的宽容

谈到这一问题时,江上波夫重点谈到了古波斯国。他认为,波斯的统治者们,认真汲取了亚述帝国(公元前935年—公元前612年)灭亡的原因。

因此,居鲁士大帝(前600年—前530年)在征服了吕底亚帝国后,依然给予了末代君主克洛伊索斯一定的优待;在征服新巴比伦之后,他以“解放者”的姿态宣布,自己要“修复这里被毁掉的神殿”,“释放被囚禁的人”和“减税”,并要求军队不许扰民,尊重当地的风俗习惯和宗教信仰。

因此有学者认为,“与其称之为是一个文明的征服者,倒不如说他是一个文明的崇拜者”。

居鲁士大帝陵寝现照

2)大流士一世的传承

居鲁士大帝所推行的“地方宽容政策”,被他的后继者们坚定不移地贯彻了下来。以他的孙子大流士一世(公元前550年—公元前486年)为例:

在政治层面,在保证各被征服地区承认波斯皇帝最高统治的基础上,维持着一定程度的独立性,即“大一统,小自治”;

在法律层面,尽管强化了“国王的意志和命令就是法律”的传统,但允许各自治地方不同法律传统的存在——埃及的法律没有明显变化,巴比伦保留了《汉谟拉比法典》的核心内容;

在宗教层面,大流士一世尽管是个“坚定的琐罗亚斯德教(拜火教)信徒”,但他“并没有去做宗教迫害之类的蠢事,各地区的神仍安详地在各自的地盘上传播自己的福音”。

因此,江上波夫认为,“倘若波斯能再聪明一点,避免同希腊进行那场不应有的战争,而且不请进亚历山大的话,那么它一定会再延续很久的时间”。

大流士一世雕塑头像

6)中日两大民族的“阶级差异”

青年时代的留学和考察经历,让江上波夫对中日两国客观存在的“阶级差异”,有了颇为清晰的认知。

在他看来,日本没有特别大的“阶级差异”。比如在明治维新时期,“建功立业”的平民子弟不在少数。

不过,“这种情况在中国几乎是不存在的”——因为在中国,“低下人”和“大人”之间,存在着难以逾越的鸿沟。

1)“阶级差异”出现的原因

江上波夫认为,古代中国的“阶级固化”之所以这么严重,是因为“很难发生巨大的社会变革”。

受访专家提醒,在中长期限的大额存单变得稀缺的情况下,投资者要警惕部分“黄牛”代抢大额存单的陷阱,避免陷入个人信息泄露风险、技术风险和资金安全风险。建议投资者重新审视自己的资产配置,考虑多元化的投资组合。

7月26日下午,东方甄选举行股东交流电话会议。俞敏洪在电话会议中表示,如果与辉同行和东方甄选不分开,可能未来会相互绞杀。俞敏洪认为,随着与辉同行独立,在两个公司之间各种问题的牵扯上,内部的矛盾上,还有外部力量参与以后的复杂性上,都得到了一次性的解决。

具体而言,朝代虽然变了,但地主依然是地主,豪绅依然是豪绅,劳苦农民依然不能彻底摆脱贫困——“大人”依然是“大人”,“低下人”照旧是“低下人”,只要没有什么特殊情况,人的社会地位几乎是不会“上下移动的”。

至于日本,与古代中国的情况有着很大的差异。在他看来。日本属于“纵型”社会,上下是贯通的——职位有上下之分,但关系可以颠倒。

因此,在日本“天下大乱”之时,“平民阶层不仅可以建功立业,甚至可以成为丰臣秀吉式的一代天骄”。

晚清时期的“上海印象”

2)“(中国)低下人”的活法

因为“阶级鸿沟”的存在,使得江上波夫指出了“中国人的道德标准也是因人而异”的现状——“低下人”对“大人”做点坏事,“是不称其为坏事的”。比如穷人从有钱人那里偷了一点东西后,并不会视为犯罪。因此,小偷被抓住交给警察后,第二天也照样被放出来。

对于这一“约定俗成”的认知,江上波夫以一种近乎嘲讽地口气评价道——“低下人一直享有可以当小偷的自由和权利”。

江上波夫还认为,因为“中国的低下人一直有自己的谋生的活法”,因此他们从来不会去想“自己如何出人头地”这件事——即便遇到“最极端的情况”时,他们也只会主动选择当“流民”,四处流浪混饭吃。

“闯关东”主题绘作

3)“骑马民族的征服王朝”理论的萌芽

提到“骑马民族的征服王朝”,江上波夫讲了一个前往蒙古地区考察的例子。

“到那里(蒙古地区)一看,使我十分惊异,原来那里的很多习俗,与日本非常相似。听说要请我们吃饭,于是就应邀前往,一看王爷帐篷的后面,王后正在和男性下人们一起烧菜呢——这一点和日本一样,当贵宾临门时,女主人也亲自动手去做菜”,“所以在这方面,蒙古人很像日本人。我想,这到底是怎么一回事呢?”

正是因为这件微不足道的“小事”,让江上波夫开始思考起了“骑马民族的征服王朝”问题。在翻阅了日本历史书后,他提出了“日本民族并非大陆的农耕民族型,而是骑马民族型”的观点,具体而言:

“全部的社会形态、文化形态是如此,孜孜不倦地吸取外国的东西这方面是如此,甚至在保留传统上也是如此”,“骑马民族对异民族也好,对其文化也好,一概兼收并蓄,在这个意义上可以说它是开放性的社会”——日本也是如此。

浮世绘中的日俄战争

8)尾声

坦诚说,以“骑马民族国家论”为代表的诸多国外史学观点,与我们的主流认知,存在着非常大的差异。不过在我看来,大家也没必要过于敏感。实际上,很多提出过“征服王朝”理论的学者,根本就没有大家想的所谓“反华倾向”。

比如对魏特夫“征服王朝论”提供了诸多史料和理论支持的拉铁摩尔(1900—1989),不仅对日本发动的侵华战争表达了强烈反对,还赞誉我党施行的“民族团结政策“是“历代王道的延续“,并预测“内地与边疆之间互惠的、分享式的发展方式,(会在党的领导下)将会得到重建”。

拉铁摩尔(1900—1989)

更何况,以“骑马民族的征服王朝”为代表的一系列“征服王朝论”,之所以能在海外得到比较广泛的认同,本身是存在很多可取之处的。抛开这些人的意识形态和初衷不论,基于开拓研究领域、丰富研究方法、提高研究水平等方面看,依然存在不少值得思考和借鉴之处。

比如江上波夫在撰写《骑马民族国家》一书的时候,就兼用了文化人类学、考古学、民族学等学科的资料和研究手段,极大丰富了历史研究的方法。因此我个人认为,简单地回避和否定,是不可取的实盘配资app靠谱吗,也没有太多的必要。